特別企画

お墓や石について、さまざまな声をお届けします。

近世石工のルーツ!? 泉州石工の活躍を学ぶ

三重県伊勢市今北山墓地にある宇治橋供養塔(宝篋印塔)。基礎の向かって左側に「石屋大工敬白 泉州日根郡鳥取庄、右側に「天正八年庚辰閏三月十二日 橋御供養」と刻まれている。この供養塔が、どのような経緯で同墓地に移されたのかは不明

●『月刊石材』2023年1月号「新春特集」掲載(一部再編集)

近世石工のルーツ!?

泉州石工の活躍を学ぶ

『月刊石材』2022年8月号で、「石工技能をどう継承するか?〈石積み編〉」と題する巻頭特集を組みました。第60回技能五輪全国大会の「石工」職種が中止になり、若手技能士の不在を危惧してのことです。仕事が減っているからといって、石工技能を絶やすわけにはいかないという思いからでもありました。

そこで本特集では〈石工の歴史〉を振り返ってみます。とくに石都岡崎や庵治産地の石工のルーツともいわれる「泉州石工」にスポットを当てます。

「泉州石工」とは、かつて和泉砂岩の産地として栄えた現在の大阪府阪南市域周辺出身の石工たちのことで、全国各地に石造物を残しました。渡り石工であったり、またその地に定住した石工たちもいました。

『月刊石材』2019年9月号で「未来に残したい石工の宝物」として紹介した正調雀踊保存会黒田屋(宮城県仙台市)の「雀踊」は、泉州石工とされる黒田屋八兵衛が慶長八(1608)年、仙台城(青葉城)落成祝いの宴の際に披露されたと伝わる踊りです。黒田屋八兵衛は同城の石垣造営のために、伊達政宗が招聘した石工といわれています。その子孫で黒田屋十八代目の黒田孝次さんは、黒田石材として仙台の地で石屋を続けており、同保存会の会長も務めています。

宮城県仙台市の祥覚寺にある黒田家の墓所。下段写真の左が初代・黒田屋八兵衛のお墓で、「元文三戌(1738)年八月朔日」「生國泉州日根郡 黒田屋八兵衛」などの銘文が刻まれている

石工集団は「泉州石工」だけではありませんが、そのルーツや活躍ぶりを知ることで、石工技能を改めて誇れるはずです。

◆泉州石工のルーツ

「泉州(和泉国)の石工が初めて文献に登場するのは、弘仁五(814)年に成立した氏族の系譜を記した『新撰姓氏録(しんせんしょうじろく)』です。そのなかの『和泉国神別』の条に『石作連(いしづくりのむらじ)』の記載が見られます。泉州石工がこの石作連の末裔であるかは定かではありませんが、阪南市域の山間部から和泉砂岩が採れることから、少なくとも石の切り出しや加工は、古くから行なわれてきたと考えられます」

こう話すのは、阪南市教育委員会生涯学習推進室の田中早苗さんです。泉州石工や和泉砂岩などについての調査報告書である『阪南市の歴史文化遺産~指定文化財を中心に~』(大阪府阪南市教育委員会、2018年)の企画・編集をされた一人です。

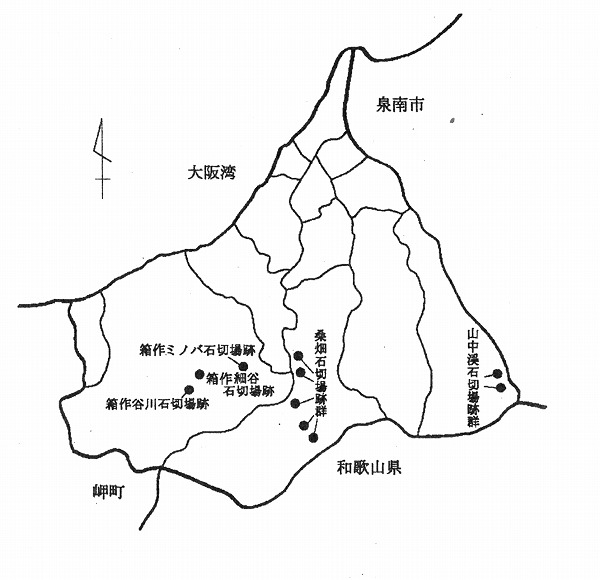

【上】阪南市の歴史文化遺産~指定文化財を中心に~』(大阪府阪南市教育委員会、2018年)。【下】阪南市は、北を大阪湾に面し、南を和泉山脈と接しています。和泉山脈から流れ出る河川が形成した平野部が古くから生活の場となっています。現在の市域は、近世には14ヵ村あり、尾崎・下出等の10ヵ村が「鳥取庄」としてまとまり、残りの箱作等の4ヵ村は「下ノ庄」に属していました(阪南市ホームページより。上図は『阪南市の歴史文化遺産~指定文化財を中心に~』より)

石作連とは

石作連とは石棺をつくっていた集団のようで、『新撰姓氏録』には、「垂仁天皇御世に皇后日葉酢媛命のために石棺を作って献じたことによって、石作連公の姓を賜った」とあり、石作連の氏族は恐らく全国に散在したと思われますが、その一々については詳らかではありません(日本石材史編纂委員会編『日本石材史』1956年)。ちなみに「石作連」の記載は、『新撰姓氏録』の「摂津国神別」の条にも見られ、現在の大阪府内では古くから石工が活躍していたようです。

大阪府堺市にあり、五世紀頃の造営とされる二本木山古墳から見つかった割竹形石棺は、和泉砂岩製と考えられています。また、和歌山県和歌山市にある園部円山古墳の玄室に使われている石も和泉砂岩のようですので(ニュース和歌山/2022年5月28日更新)、和泉砂岩が古墳時代から使われていたことは確かです。

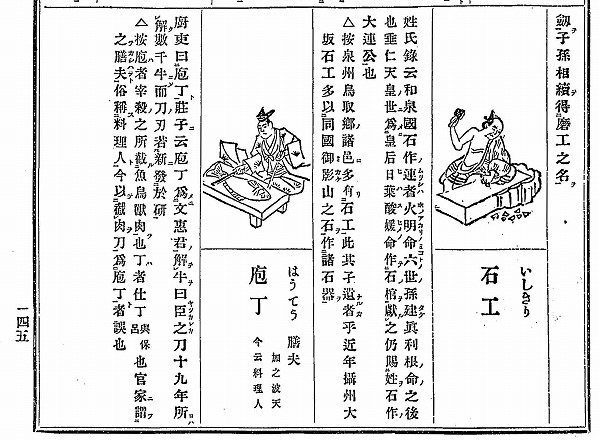

江戸時代の図解入り百科事典である正徳二(1712)年発刊の『和漢三才図会』の「石工」には、『新撰姓氏録』の記載として、「和泉国に石作連がいること、泉州鳥取郷に石工が多くいたこと、近年摂州大坂石工が多く同国御影山の石を使って石器(石製品)をつくっていること」などが記されています。

『和漢三才図会』にある「石工」の記載

(国立国会図書館デジタルコレクション より)

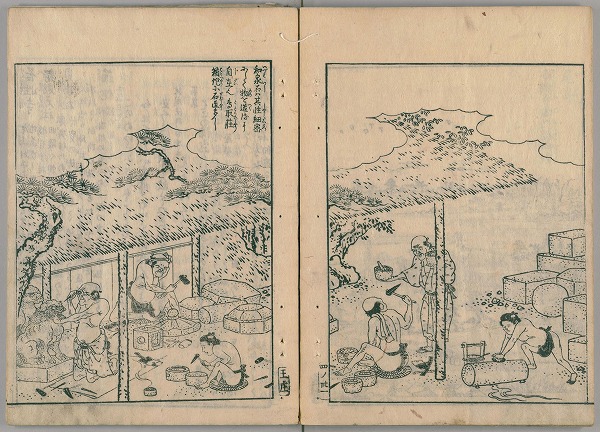

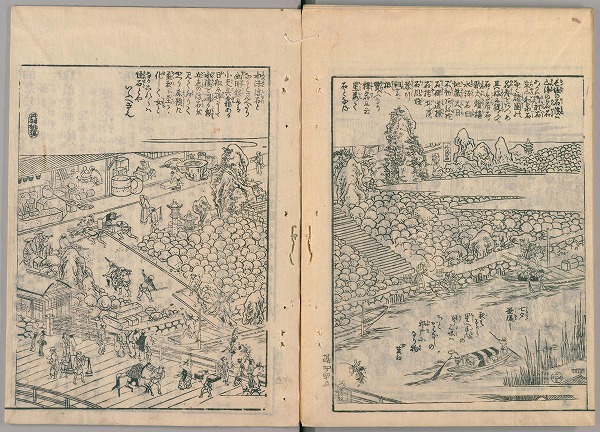

寛政八(1796)年刊行の『和泉名所図会』には、「和泉石ハ其性細密にして物を造るに自在也、鳥取荘・箱作に石匠多し」として、石工が灯籠や狛犬などをつくっているようすが描かれています。和泉石とは和泉砂岩のことであり、同書には次のようにも書かれています。

「名産和泉石 鳥取荘及び下荘箱作村多く出づる 其色青白にして細密なり 石碑を造るに文字顕然たり 京師及び諸国に出る事多し 近年孝行臼というもの 此石を以て作る」

『和泉名所図会』に、「和泉石ハ其性細密にして物を造るに自在也、鳥取荘・箱作に石匠多し」として、石工が灯籠や狛犬などをつくっているようすが描かれている(国立国会図書館デジタルコレクション より)。右頁の中心に立つ男が持っているのものが「孝行臼」。『和泉名所図会』には、「この臼で堅い食物を搗(つ)きやわらげると歯のない老人は味を損ねることなく食べられる」とも書かれている

阪南市教育委員会が所蔵している孝行臼。『和泉名所図会』に描かれているものであり、市の有形民俗文化財に指定されている

京師とは京都のことであり、和泉砂岩が京都や諸国に送られていたことがわかります。これら文献を踏まえると、1,700年代には泉州に多くの石工がおり、和泉砂岩を使ってさまざまな石製品や石造物をつくっていたことがわかります。

泉州石工銘の最古の石造物

「三重県伊勢市今北山墓地にある宇治橋供養塔(宝篋印塔)に、『石屋大工敬白 泉州日根郡鳥取庄』『天正八(1580)年庚辰閏三月十二日 橋御供養』と刻まれています。泉州日根郡鳥取庄とあることから、この供養塔をつくった石工は、現在の阪南市域出身であることがわかります。現時点では、当市出身の石工銘が残る最古の石造物です」(田中さん)

三重県伊勢市今北山墓地にある宇治橋供養塔(宝篋印塔)。基礎の向かって左側に「石屋大工敬白 泉州日根郡鳥取庄、右側に「天正八年庚辰閏三月十二日 橋御供養」と刻まれている。この供養塔が、どのような経緯で同墓地に移されたのかは不明

阪南市教育委員会が平成二十二(2010)年に行なった調査により、「泉州(和泉)」と刻まれた石造物が各地に残っていることがわかりました。同市では、前述の宇治橋供養塔以降の泉州以外の地域で「泉州」や「和泉」、泉州地域と思われる地名の記載がある石造物、地名の記載がなくても年代、氏や名で同一石工、もしくは一族の作と推測できる石造物を、泉州石工の作品としています。その数は800点以上あり、地元の和泉国、摂津国、河内国という現在の大阪府にある石造物を含めると1,000点以上を把握しています。

『阪南市の歴史文化遺産~指定文化財を中心に~』

(大阪府阪南市教育委員会、2018年)より

最北は宮城県塩竈市で、鹽竈神社にある灯籠に「明和九(1772年)壬辰七月」「石工黒田八兵衛」とあり、本特集の前文で紹介した黒田屋八兵衛と関係があると思われます。最南は鹿児島の甑島で、新田神社の手水鉢に「元禄十一(1669)年」「泉州樽井村 宇兵衛」と刻まれています。

泉州石工は北から南まで、石垣、石仏、石塔、灯籠、鳥居など、さまざまな石造物を全国各地に残しました。石材はそれぞれの土地の石が中心であり、砂岩以外の花崗岩や安山岩も加工しています。地元の泉州に目を向けると、阪南市の在銘最古の石造物は、箱作共同墓地にある応永十(1403)年銘の地蔵菩薩立像で、石工銘はありませんが和泉砂岩でつくられています。また、同市内にある大願寺の門前に立つ和泉砂岩製の地蔵菩薩立像には、「天文十五(1546)年」の銘文などと、作者銘として「大工藤原兵衛太夫」と刻まれています。

阪南市大願寺の門前に立つ和泉砂岩製の地蔵菩薩立像。光背の向かって右側に「天文十五(1546)年」などの銘文があり、左側に「大工藤原兵衛太夫」と刻まれている。本像は像高1.92m、総高2.56mを測り、大阪府下で最大級の地蔵石仏立像

古墳時代から近世まで、その途中の泉州石工、和泉砂岩の動向は現在のところ不明です。しかし冒頭の田中さんの言葉どおり、「少なくとも石の切り出しや加工は、古くから行なわれてきた」といえ、泉州石工の各地での活躍を考えると、近世石工のルーツともいえるでしょう。

◆和泉砂岩とは?

和泉砂岩は、青緑色を呈することから「和泉青石」とも呼ばれます。和泉砂岩を産出する和泉層群は、約1億~6400万年前の白亜紀後期の堆積岩で、東は三重県から、奈良県、大阪府、和歌山県、淡路島(兵庫県)、徳島県、香川県、そして西は愛媛県にまで分布しています。

和泉砂岩は軟質で細密な加工がしやすく、加工直後の見栄えも良いため、石材として高い評価を受け、阪南市内では桑畑石切場跡群、山中渓石切場跡群、箱作ミノバ石切場跡、箱作細谷石切場跡、箱作谷川石切場跡など、多くの石切場跡が存在します(DVD『泉州石工と和泉砂岩』阪南市教育委員会より。下図も同様)。

◆泉州石工の石造物が各地にあり、活躍した理由

泉州石工の石造物が各地にあり、活躍した理由の一つとして、17世紀初頭には、仙台、岡崎、岡山、高松、行橋などで城や寺院の造営が行なわれた際に、和泉国(泉州)から石工が招かれたと伝えられていることから(『阪南市の歴史文化遺産~指定文化財を中心に~』前掲)、招かれた石工が各地で石造物を残し、活躍したと思われます。前述した仙台の黒田屋八兵衛はその一人です。

大坂の石工治兵衛

岡山藩池田家の歴史を記した『池田家履歴略記』には、備前藩主の墓所造営のために岡山に招かれた大坂の石工治兵衛が、その後も備前に留まるよう勧められ、土地や屋敷を与えられ、藩の御用石工として召し抱えられたこと(寛文十〈1671〉年)が記されています。

この石工治兵衛は、享和三(1803)年の文書によると泉州生まれで、姓は吉富、屋号を河内屋としたことが記されており、その子孫は明治の始め頃まで石工業を続け、岡山県内に優れた石造物をたくさん残しています(DVD『泉州石工と和泉砂岩』阪南市教育委員会、2010年)。

岡山市東区西幸西の羽島山初代河内屋治兵衛夫婦のお墓。「宗信」が治兵衛の法名で、「妙照」が妻の法名。治兵衛のお墓には「元禄十一(1698)年」、妻のお墓には「貞享四(1687)年」と刻まれている。また、花筒に「河内屋」と刻まれている

泉州石工と高野山奥之院

泉州石工は高野山奥之院にも石造物をたくさん残しており、「一番石」と称される奥之院で一番大きな五輪塔も造立しています。この五輪塔は徳川二代将軍の徳川秀忠の子の駿河大納言徳川忠長が、母お江(崇源院)のために造立したものです。「寛永四(1627)年」などの銘文が地輪正面にあり、地輪背面には「石作 泉州黒田村甚左衛門」などの銘文が刻まれています(木下浩良著『はじめての「高野山奥之院の石塔」入門』セルパ出版、2015年)。

高野山奥之院にある「一番石」と称される奥之院で一番大きな五輪塔。五輪塔の総高は490.2センチ、基壇を含めると総高802.2センチとなる。徳川二代将軍の徳川秀忠の子の駿河大納言徳川忠長が、母お江(崇源院)のために造立したもの。地輪正面に「寛永四(1627)年」などの銘文があり、地輪背面に「石作 泉州黒田村甚左衛門」などと刻まれている(写真提供=木下浩良氏)

『紀伊国名所図会』(江戸時代後期刊)に描かれた高野山奥之院。左頁上に「崇徳院殿」(一番石)が、ひと際大きく描かれている(国立国会図書館デジタルコレクション より)

高野山奥之院に残る石の中心がくり抜かれた地輪と水輪。『紀伊国名所図会』には、くり抜いた地輪を大勢の人々で運ぶようすも描かれている(左、(国立国会図書館デジタルコレクション より)

秀忠を祀った台徳院霊廟(三代将軍家光によって寛永九〈1632〉年、東京・増上寺境内南側に造営されたが、昭和二十〈1945〉年五月の戦災により焼失)の本殿床下の石に「石屋甚左衛門尉重正」と刻まれており、「泉州黒田村甚左衛門」と同一人物の可能性が指摘され、いまでいう徳川家の「ご用達」の石工であった可能性もあるでしょう。

高野山奥之院にある石造物と石工については、関根達人著『墓石が語る江戸時代』(吉川弘文館、2018年)に次のように書かれています。

* * *

奥之院にある大名墓のうち53基で石工銘を確認した(中略)。石工銘のある53の石造物に記された石工は66名である。内訳は大坂石工46名、泉州石工15名、江戸石工五名である。前述の伊達忠宗墓と伊達綱宗の石鳥居は、泉州・大坂・江戸石工の合作である。

石材は、伊豆石が使われた仙台藩四代藩主伊達綱村墓と五代吉村墓の石門、産地の分からない安山岩を使った二本松藩二代藩主の丹羽長次の櫛形の墓石を除き、全て花崗岩である。(中略)

製作者に注目すると、奥之院の近世大名墓は、泉州石工による出現期(1610年代)、泉州石工と大坂石工の併存期(1620~30年代)、大坂石工の第一次独占期(1640~1700年代)、泉州・大坂・江戸の併存期(1710~50年代)、大坂石工の第二次独占期(1760年以降)に区分できる。(中略)

高野山奥之院は、泉州石工や大坂石工の高い技術を全国に示す「展示場」の役割を果たした。彼らの一部は出稼ぎや移住を通して全国に拡散し、江戸をはじめ各地に近世石工が誕生したのである。

* * *

奥之院にある石造物の銘によると、1670年以前の大坂石工の住所は「大坂」とあるものの町名は見当たらず、石工が大坂のどの町に住んでいたのかはわかりません。ところが1670年代から1720年代にかけての銘文から松屋町、立売堀、長堀、西横堀、四ツ橋、炭谷町といった地名が石工・石商人の町だったことがわかり始めます(杉本厚典著「近世大坂における石工・石商」『研究紀要』第17号、大阪歴史博物館、2019年)。各町名は現在の大阪市にあるか、もしくは以前あった町名であり、近世の大坂には多くの石工がいたことがわかります。

泉州石工と堺・石屋町

また、現在の堺市にも、江戸時代には多くの石工が住んでいたようです。『元禄二(1689)年堺大絵図』には、「石屋町」「南石切町」「北石切町」という文字があり、享保二十(1735)年の『堺大絵図改正綱目』には「石ヤ丁」とあります。また、文化二(1805)年の『摂州泉州 堺町之図』にも「石ヤ丁」とあり、文久三(1863)年の『文久改正堺大絵図』には、「石屋丁」「小石切丁」「南石切丁」とあります。

『元禄二(1689)年堺大絵図』には、「石屋町」「南石切町」「北石切町」という地名が記載されている(地図下段中央。中田易直校訂「元禄堺町略図」『糸乱記』〈近藤出版社〉付図より)

「石屋町」「石ヤ丁」など、地図上ではいずれも同じ位置です。元禄二(1689)年から文久三(1863)年までの約200年間、この地にずっと石工が住んでいたのかわかりませんが、同時代の泉州石工の活躍を考えれば、長い間、堺の町に石工が住んでいたといえるでしょう。

「江戸時代になると、和泉砂岩の採掘が盛んになりますが、石の切り出しが川沿いの村々に洪水などを引き起こす原因になるとして、あるとき採石ができなくなりました。それから職がなくなった石工さんが地方に出稼ぎに行ったようであり、泉州石工の出稼ぎが増えた理由とされています」(田中さん)

正徳三(1713)年、泉州の村々が「石の切り出し差し止め」を嘆願して認められています。泉州石工には、山石工、細工石工、つきまい石工(石積工)がいたようで、和泉砂岩の採掘停止によってそれら石工の職がなくなり、とくに細工石工は各地へ出稼ぎに行ったようです。

和泉砂岩の採石場(大阪府阪南市)は、残念ながら2021年に閉鎖。

現在は原石と間知石が販売されている

和泉国日根郡鳥取郷自然田村の『宗門改張』によると、元禄三(1690)年の出稼ぎ石切(石工)人数は一人でしたが、享保十三(1728)年には、江戸、大和、伊勢(松坂)、美濃、丹波、伯耆、出雲、備中、備後などへ三十七人が出稼ぎに行っています(『阪南町史・上巻』阪南町役場、1983年)。

「正徳年間(1711~1716年)くらいから、銘が刻まれた石造物が各地で増えてきますが、泉州石工はそれまでも出稼ぎで各地へ行っていたと思います。また出稼ぎ先での定住後、何代目からとはいえませんが、その地の地名を石造物に残しており、『泉州』とは彫らなくなってきます。ただし苗字や屋号、定住場所で、ルーツは泉州石工とわかります」(田中さん)

三重県伊勢市には現在、泉州黒田村出身の石工・和泉屋(黒田)九兵衛の末裔である黒田光彦氏が十五世として石九石材店を営んでいます。第一世がいつ伊勢へ来たのか不明ですが、寛延四(1751)年以前と考えられています。同市には前述したとおり、「石屋大工敬白 泉州日根郡鳥取庄」「天正八(1580)年庚辰閏三月十二日 橋御供養」の銘文が残る泉州石工造立の供養塔(宝篋印塔)が残っていますので、伊勢では古くから、泉州石工が活躍していたと思われます。

◆和泉砂岩は泉州以外でも加工された

和泉砂岩の石造物は、泉州だけではなく現在の大阪市内でもつくられ、商品として各地へ出荷されていたようです。そこには石問屋の存在も認められています。

寛政八(1796)年~同十(1798)年刊行の『摂津名所図会』には、大坂長堀の石問屋の浜のようすが描かれており、「長堀の石浜は山海の名石、あるいは御影石・立山・和泉石など諸国の名産をあつめ、その好みに従ふて、石の鳥居・石の駒犬・灯炉・水鉢・石臼・地蔵・大日・不動・阿弥陀・石碑・道標・石橋・井筒・石風呂・孝行臼まで拵へ買うなり」(※句読点は筆者)などと記されています。

『摂津名所図会』に描かれた大坂長堀の石問屋の浜のようす

(国立国会図書館デジタルコレクション より)

天保十三(1842)年に記された『諸色取締方之儀ニ付奉伺候書付』には、大坂へ送られてきた石は石問屋が引き受け、石工に卸売りをし、普請石として売り出されたり細工石に仕立て分けて、地元だけではなく、江戸その他諸国に運ばれ、石は摂州御影、泉州、播州、讃州島々からきていると、明和年間(1764~1772年)に石材は定値段が決まったことなどが記されています(朽木量著『墓標の民俗学・考古学』慶応義塾大学出版会、2004年)。

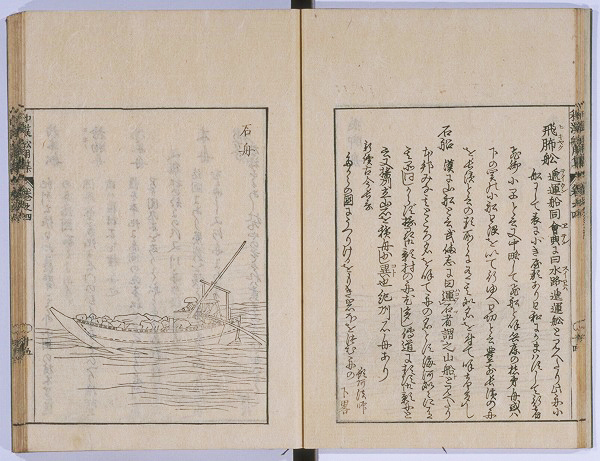

運搬方法は石船で、宝暦十一(1761)年に成立し、明和三(1766)年に刊行された『和漢船用集』によると、「石船」には川舟と海船があり、石を運搬するための船で、とくに海船の項には摂州御影村の「御影舟」とならんで「紀州石舟」の名がみえ、和泉や紀伊で使われる和泉砂岩を運んだ船であることがうかがえます(朽木量著・前掲)。

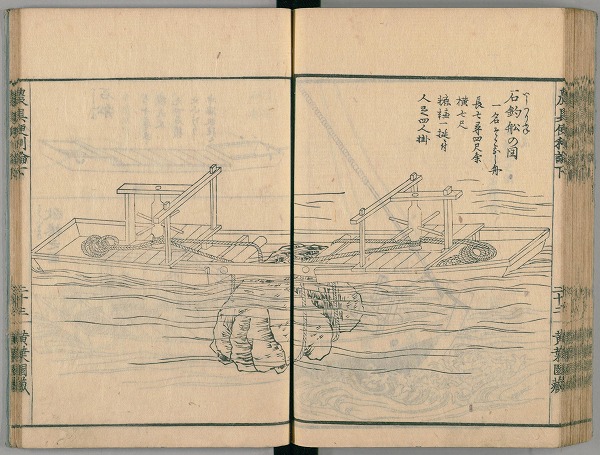

『和漢船用集』に挿絵として描かれた石舟

(国立国会図書館デジタルコレクション より)

日本を代表する石材産地の一つ庵治産地(香川県高松市)には、和泉砂岩製の石造物が残っています。高松市牟礼町宮の下の公民館東側堂内に安置されている阿弥陀如来には、「元禄十六(1703)年」「石工 大坂和泉屋平右衛門 富保」などの銘文が残っています。また、同町六万寺太子堂にある地蔵菩薩には、この阿弥陀如来と同じ年、同じ石工銘が刻まれています。同地蔵の横には、「宝永四(1707)年」「仏工 大坂善徳」などの銘文が残る如意輪観音もあります。いずれの石仏にも「牟礼邑」という文字が刻まれています。

これらの石仏が大坂でつくられたのか、それとも牟礼でつくられたのかは不明ですが、そのつくりは「素晴らしい」の一言です。和泉砂岩でありながら、風化がほとんどみられず、当時の美しさを保っている点でも貴重です。

【右】牟礼町にある「元禄十六(1703)年」「石工 大坂和泉屋平右衛門 富保」などの銘文が残る和泉砂岩製の阿弥陀如来。【左】牟礼町六万寺太子堂にある和泉砂岩製の石仏三体。左の地蔵菩薩には、「元禄十六(1703)年」「大坂和泉屋平右衛門 富保」などの銘文が残る。中央の如意輪観音には、「宝永四(1707)年」「仏工 大坂善徳」などの銘文、右の地蔵菩薩には、「宝永三(1706)年」「六万寺矣」などの銘文が残る(いずれも『牟礼町の石仏』牟礼町教育委員会を参考)

なお、和泉砂岩の和泉層群は香川県から徳島県、愛媛県まで分布していますが、徳島県では「憮養石(むやいし)」と呼ばれている砂岩があります。近世以降、広範に利用された石として知られ、その採掘や加工には泉州石工が関係していると考えられています(町田哲著「近世後期における憮養石請負と『御手行』」『阿波学会紀要』第61号)。

泉州石工の銘がなくとも、和泉砂岩は各地にありそうです。断定は難しいかもしれませんが、あなたの町にも和泉砂岩の石造物があるかもしれません。もちろん、泉州石工の名前が刻まれているかもしれません。ぜひ意識して探してみてください。

◆ 石工技能の継承は日本の石、信仰心、アイデアとともに

泉州石工のルーツ、その活躍を見てきましたが、当然ながら、そこには石がありました。和泉砂岩をはじめ、泉州石工は出稼ぎ地にある石を加工してきました。岡崎や庵治は「産地」と呼ばれるまでになり、石があったからこそ、石工技能が向上し、発展してきたといえます。

日本石工調査所の小松光衛さんは、『治水と築堤・高遠石工』(伊那市、伊那市教育委員会)のなかで、日本における典型的な石工を「優劣はありません」として、日本を代表する石材産地の茨城・岡崎・庵治産地の石工以外に、次の7つの石工を紹介しています。

1、大谷石工(栃木県。※府県名は筆者による。以下同じ)

2、高遠石工(長野県)

3、笏谷石工(福井県)

4、和泉石工(大阪府)

5、来待石工(島根県)

6、 八女石工(福岡県)

7、肥後石工(熊本県)

そのほかにも、「宮城・仙台石工、東京・伊奈石工、静岡・真鶴石工、神奈川・小田原石工、富山・井波石工、岐阜・蛭川石工、奈良・大和石工、和歌山・紀伊石工、広島・尾道石工、瀬戸内石工、大分・田染石工、沖縄・琉球石工などなど」(原文ママ)として、「石工は、全国で活躍して、地方色豊かな“石文化”を創造してきたのです」と述べられています。これら石工名にある地名の多くは、石の採掘地です。つまり、石工の活躍、石工技能の継承には、日本の石が必要不可欠ということです。

石工が代々つくってきた石造物の多くは、墓石であり、神社仏閣に建立されたものです。それらは人々の信仰の賜物であり、石工技能の継承には日本人の信仰心も必要です。また、城の石垣をはじめ、石塀や基礎石、石臼、かまどなど、生活するうえで、その時代に欠かせないものも石工はつくってきましたので、現代生活にマッチした石製品づくりも必要です。ここ数年は、さまざまな石製品が新たに生まれています。自社でつくれなくとも、産地と共同でつくるケースも出てきていますので頼もしい動きです。

本特集では、江戸時代刊行の図会から、石に関係する部分を幾つも掲載しました。そこに描かれている石工の姿は、いまと何ら変わりません。ただし、石工技能は江戸時代に確立されたものではなく、石工道具を使った石材加工は「石作連」が登場した古墳時代まで遡ることができるでしょう。

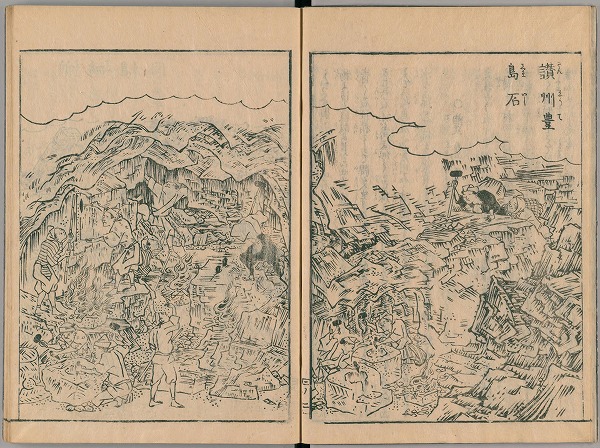

寛政11(1799)年刊行の『日本山海名産図会』に描かれた豊島石(香川県産)の採掘のようすと、加工のようす。同書には御影石と竜山石(いずれも兵庫県産)についても記されている(国立国会図書館デジタルコレクション より)

文政5(1822)年刊行の『農具便利論』に描かれた石釣船。中央部をくり抜き、浮力を利用して石を釣って運んだようすが描かれている(国立国会図書館デジタルコレクション より)

古墳時代から脈々と続く石工技能を、現代において絶やしていいはずがありません。日本の石工技能と日本の石は一体ですので、採石業もしっかりと継承していかなければなりません。墓石離れの昨今ですが、信仰心を篤くするお墓づくりも石工技能の継承につながるはずで、新たな石製品を生み出すアイデアも必要です。

国産品と海外製品をうまく使い分け、日本の石工技能を継承、発展させていきましょう。