特別企画

お墓や石について、さまざまな声をお届けします。

高遠石工と天才仏師 守屋貞治を追って|日本石工調査所 主宰 小松光衛

海岸寺(山梨県北杜市)にある守屋貞治作の十一面観音(写真:蔵地心)

海岸寺(山梨県北杜市)にある守屋貞治作の十一面観音(写真:蔵地心)

●インタビュー/『月刊石材』2012年11月号掲載(一部再編集)

高遠石工と天才仏師 守屋貞治を追って

日本石工調査所 主宰 小松光衛

まず、私と「高遠石工」との関わりについて説明します。私は上伊那郡伊那町(現伊那市)の出身で、実家は三州街道にある大きな宿場町、伊那部宿(※戦国時代に武田信玄が南進の前線基地としたのが始まりとされる)にあります。同じ上伊那郡の高遠町も現在は伊那市ですので、まさに高遠石工の本貫地(出身地)と言えるところなのです。

自宅に古文書などがあった関係で、地元の郷土史には早くから関心を持っていました。中学生の時は郷土史クラブに在籍し、伊那部宿の古い屋号について調べたこともあります。父からは「高遠は昔、高遠石屋という石工衆を全国に輩出して、各地で旅稼ぎをしていた」という話も聞いていました。父は当時、伊那町の役場に勤めていたので、いろいろと古いことを知っていたのです。

その後、高遠石工のことを本気で調べてみようと思ったのは、東京に上京し就職してからです。30歳のとき、曽根原駿吉郎さんの『貞治の石仏-まぼろしの石工を求めて-』(講談社・1969年刊)を読んだのがきっかけでした。この本に出てくる貞治というのは、高遠出身の名石仏師、守屋貞治(1765年~1832年)のことで、それ以後、貞治の作品を追いかけて、全国を歩き回るようになりました。

光前寺(長野県駒ヶ根市)の賽の河原地蔵。

光前寺(長野県駒ヶ根市)の賽の河原地蔵。

貞治作の地蔵尊を取り囲むように小さな地蔵たちが佇んでいる(写真=蔵地心)

◆本来の呼称は「高遠石切」

今は「高遠石工」という呼び名が一般化していますが、本来の呼称は「高遠石切」です。石工の仕事を作業種別に分けると、採石工・成形工・石積工・加工工・彫刻工・刻字工・据付工などに分類できますが、もともと高遠石工の旅稼ぎは、石切(採石工)を目的としていました。

七沢石(神奈川県厚木市七沢産の凝灰岩。江戸前期が起源とされる)を開発したのも高遠石工ですが、彼らは誰かに頼まれてそこに行ったのではなく、石を求めて出て行ったのです。これは現地に行けばわかるし、自分も実際に歩いて回ったけれど、高遠には石灰岩の山はあっても、真壁や庵治のような大きな石山は存在しません。確かに、守屋貞治は地元で採れる輝緑岩(閃緑岩)でお地蔵さんを作っているけれど、あれは高遠藩の許可を得てお城の下から採れる石で彫ったものです。その証拠に、高遠城跡には石を切り出していた採石場があり、そこには今でもノミ跡が残っています。

ただし、原則として石を切り出すのは「御止(留)め石」として禁じられていました。また記録を見ると産出量そのものも少なかったことがわかっています。ですから、旅先で高遠石工たちは主に地場産の安山岩や砂岩など軟石を使って各種石造物を加工していました。その後、石切から石造物全般を手掛けるようになり、その技術が評判となって「高遠石工」の肩書きが一種のブランド名として全国に広がっていったのです。

◆高遠石工の起源

その起源については、「鎌倉時代に大和国から相模国に来た大蔵派の石大工が、高遠藤沢郷出身の鎌倉幕府御家人・藤沢清親の伝で伊那谷に入ったものと推定される」といった実しやかな説もありますが、それを裏付けるものはありません。石造物を特徴づける意匠や技術面でも特に共通点は見られませんので、両者を結び付けるのは到底無理なことだと思われます。

それよりも武田信玄との接点から誕生したと見るほうが自然かも知れません。中世に川中島の戦い(1553年~64年)があったように、長野県は武田信玄と上杉謙信の合戦の地で、お互いに領地を取り合っていました。その当時、武田陣営には、攻守両面に不可欠な存在として、今で言う「工兵隊」とも言うべき石工が存在していたのです(三河国野田城の戦いでは、武田軍は甲斐金山の石工衆が井戸を掘り崩して敵方の水源を絶ち、落城に追い込んだとされる)。

歴史的には、西欧のフリーメイソン(かつての石工組合が起源とされる友愛結社)、日本では穴太衆(安土桃山・織豊時代に城郭や寺院などの石垣作りで活躍した石工衆)の存在が知られていますが、石工たちは石垣を積むこともできれば、崩すこともできる。その優れた技術は「味方にとっては心強いが、敵に回すと怖い」「必要な存在だけど、野放しにはできない」という両刃の剣でした。

武田軍の支配下にあり山の国の民である高遠石工たちも、その工作要員として駆り出されていたので、それが高遠石切のルーツとも考えられるのです。口伝によると、旅稼ぎの背景には周辺諸国の情勢を探ろうとする高遠藩の意図もあったようです。外様大名では不可能なことですが、藩主の内藤家は譜代大名でしたので、そういうことができる立場にあった。もし、そうした諜報活動の中で幕府に対する背信行為など不穏な動きや情報を掴んだら、それを将軍家に流せばお手柄として褒められるわけです。ただし、こうしたことが学説として採用されることはほとんどありませんが…。

◆旅稼ぎを物語る古文書の数々

内藤氏が高遠藩の藩主として入城した元禄4年以降は、幕府による検地で石高を減らされたことも影響して財政難の状態にあり、領内の耕地分散を防ぐため、農家の次男以下は他国へ旅稼ぎに出ることが認められていました。

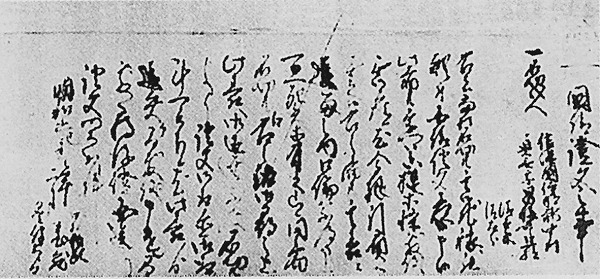

また、石工について藩主は各郷に石切目付を置いて、誰がどこに旅稼ぎに行くのかをしっかり記録し、それをもとに運上金(税金)を取り立てていました。石切目付や代官に提出する「石切人別御改帳」「石切旅稼御改帳」といった古文書が残っています。ですから、「藩が出稼ぎを奨励していた」という人もいますが、それは言い過ぎであって、正しくは「統制していた」と言うべきでしょう。

旅先で石工たちは「高遠石工は由緒正しく、天下御免である…」といったことが書かれた「石破元祖根本之巻」という巻物(いわば現代のパスポート)を携帯し、旅先の名主に対しては、高遠の名主が身元を証明する旨などを記した「国請證文之事」というビザ(査証)のようなものを提出していました。

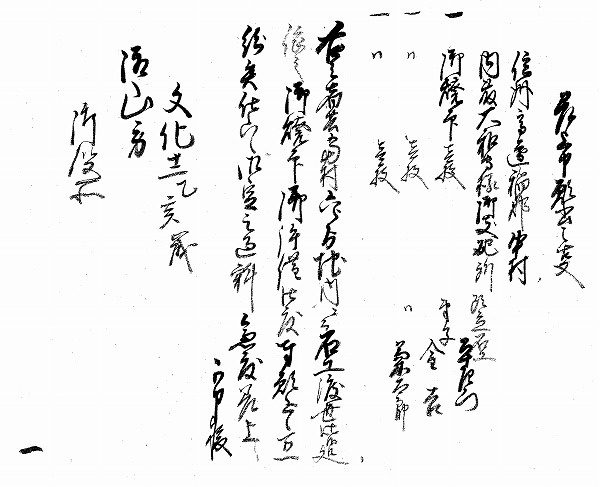

高遠の中村名主が上州材木町の名主宛てに書いた石切の国請證文。

高遠の中村名主が上州材木町の名主宛てに書いた石切の国請證文。

『高遠の石仏 付 石造物』(高遠町)より転載(以下、『高遠の石仏』)

また受入れ先の名主も、その仕事を請けるに当たって高遠石工に便宜を図るようお願いした請願書(書付け)を村役場の担当部署に提出していました。高遠石工は、彼らの仕事に対する評価はもちろんですが、人柄も真面目(律儀)で、とても評判でした。もし何か悪いことをしたり、良くないものを作ると、後輩の石工が旅稼ぎに行けなくなるので、仕事で手抜きをしたり、村の中を荒らすようなことはなかったようです。

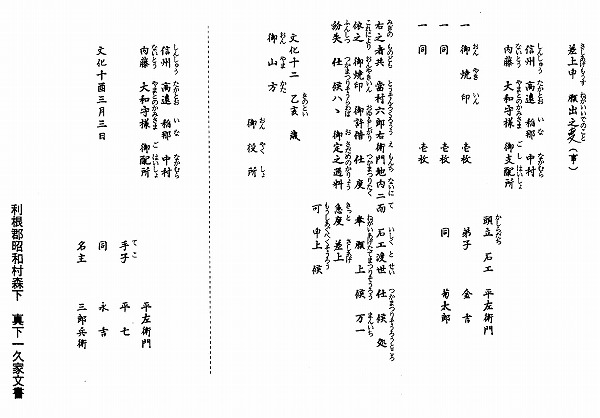

旅稼ぎの石工を受け入れた群馬県昭和村の名主が「高遠石工に便宜を図るように」と村役場の担当部署に提出した請願書のコピー(上)と読み下し(資料:小松)

旅稼ぎの石工を受け入れた群馬県昭和村の名主が「高遠石工に便宜を図るように」と村役場の担当部署に提出した請願書のコピー(上)と読み下し(資料:小松)

◆型から彫りモノまで幅広く

高遠石工の作品にどのようなものがあるのか整理すると、下記の4項目に分類されます。

①型モノ(墓碑・五輪塔・宝篋印塔・石灯籠など)

②宮モノ(鳥居・神前灯籠・手水鉢・石祠・神 橋など)

③彫りモノ(地蔵・観音・不動明王・道祖神など)

④石碑(記念碑・歌碑・句碑など)

ただし、もともと農業を主体とした半農半工で、貧しい生活の中で自分たちが食べていくために旅稼ぎに出るようになった経緯があるので、石工としての歴史は比較的浅く、地元高遠には古い宝篋印塔や五輪塔などはありません。

また面白いことに、「高遠石工」の刻銘が入った作品も、地元高遠にはほとんどありません。作品そのものは沢山ありますが、「高遠石工」という肩書きの入ったものは確か2つくらいだったと思います。地元の石工が地元で作ったものに、わざわざ地名を入れるようなことはしませんからね。私の実家がある伊那部宿にも道祖神や藍塔(石祠)、庚申塔などがありますが、いずれも石工名は記されていません。

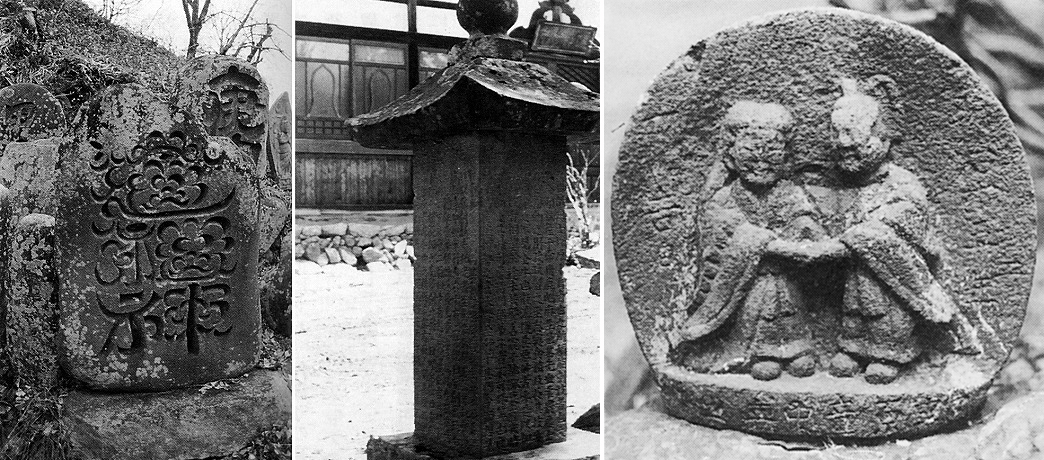

左から、伊那市長藤地区の道祖神。「道祖神」の文字が花模様で書かれている。桂泉院(伊那市)の塚原卜伝供養碑。前面に「塚原卜伝之碑」とあり、他の3面にその由来がびっしり刻まれ、台石には武士の名前も連名で記される。伊那市西高遠にある道祖神(写真はいずれも『高遠の石仏』より)

左から、伊那市長藤地区の道祖神。「道祖神」の文字が花模様で書かれている。桂泉院(伊那市)の塚原卜伝供養碑。前面に「塚原卜伝之碑」とあり、他の3面にその由来がびっしり刻まれ、台石には武士の名前も連名で記される。伊那市西高遠にある道祖神(写真はいずれも『高遠の石仏』より)

しかも地元での仕事は大した儲けにならなかったのか、あまり良い作品は残っていない。石屋さんの中には自分の家のお墓にあまりお金を掛けない人がいるようですが、そういう傾向があったのかも知れません。

石工名が刻んであるのは主に宮モノです。大きいお地蔵さんなど、皆でお金を出し合って作ったものに寄進名を入れることはあるけれど、趣味的な要素の強い庭灯籠や、墓碑や石仏など、人が手を合わせるものに石工名を刻んだものはほとんどありません。それが暗黙のルールだったのか、マナー違反になるのか、あるいはタブーだったのかも知れません。

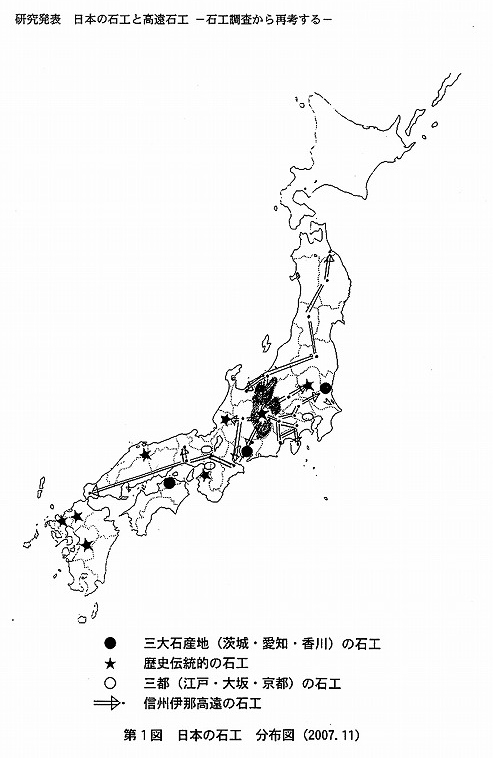

◆作品は本州全土へ

ところで、高遠石工たちはどの辺りまで旅稼ぎに出かけていたのでしょうか。その分布状況は在銘遺品や古文書などからある程度判明していて、主に関東一円のほか、最北部が青森で、山形、福島、新潟、東海中部では岐阜や静岡、愛知、三重があり、最南部は山口まで及んでいます。

日本の石工の分布と、高遠石工の旅稼ぎ先

日本の石工の分布と、高遠石工の旅稼ぎ先

(作品の建立地を含む、資料:小松)

愛知県設楽町の名倉地区には、やはり貞治が作った輝緑岩のお地蔵さんがありますが、あれはまだ調査が行き届いていなかった時代に、私が見つけたものです。地元で聞いた話をもとにそこに行ってみると、あったのです。他のほとんどの作品と同じように「貞治」の名前はなかったけれど、貞治が師と仰ぐ願王和尚(後述)の書が銘文に刻まれていました。

その所有者から詳しい話を聞くと、「中馬」と言って、「高遠から馬の背中に載せて運んできた」という言い伝えがあることも判明しました。すでに文化、文政年間の頃ですから、名主クラスの間では「高遠に腕の良い石仏彫りがいて…」みたいな情報を旅人などから耳にする機会があって、「じゃあ、うちも頼んでみようか」といったやり取りがあったのでしょう。

◆東京区部内唯一の宝篋印塔も

宝篋印塔については、笠石に隅飾りの付いたものが一般的ですが、江戸時代には隅飾りを付けない、いわゆる江戸型と言われるものが流行しました。これを一般的ではないので「異形」などと言う人もいますが、塔身に「宝篋印」「陀羅尼塔」などと刻んであるので、これも立派な宝篋印塔です。なお余談ですが、五輪塔の誕生は古代ではなく中世なので、古代型五輪塔ではなく、正確には「古式」とすべきだと思います。

東京・北区田端の大龍寺にある江戸型の宝篋印塔は、私が50年ほど前に調査して『板橋史談』(第28・29合併号)に発表したものですが、これは23区内に現存する高遠石工唯一の事例です。「安永5年」(1776)の銘があり、その基礎には「信州伊那郡 北原軒 石工 伊藤善右衛門」の文字が刻まれています。笠石は大き目で、軒反りや蓮華は羽を広げたようなゆったりとした曲線を描き、全体的に上品で軽やかな、いかにも高遠石工らしい洗練されたデザインです。

大龍寺(東京都北区田端)の宝篋印塔は、東京区部内に存在する高遠石工唯一の作品とされる。

大龍寺(東京都北区田端)の宝篋印塔は、東京区部内に存在する高遠石工唯一の作品とされる。

基礎には「信州伊那郡 北原軒 石工 伊藤善右衛門」の文字が刻まれている

しかし、私の推測では、お城を壊すことができる外部の石工たちを城下町に入れさせないように幕府が警戒していたという防衛上の理由に加えて、当時の江戸石工には縄張りのようなものがあって、旅稼ぎの石工たちが容易に入り込めない状況だったのではないかとも考えています。江戸城下(旧・東京15区)には「御府内石工見世持仲間」という組織があり、徳川幕府の作事奉行下に石方棟梁を置いて、その支配下で江戸町石工衆が13組に分かれて仕事をしていたのです。

そう考えると、この大龍寺の宝篋印塔は、どういう経緯で建てられたのかは不明ですが、その縄張り論に当てはまらない例外だったと考える必要があります。同塔には「当郷産行者安右衛門」の名前も刻まれていますが、その身元もまだ明らかになっていません。

いずれにせよ、江戸型の宝篋印塔がこれ以前からあったのか、これが(高遠石工によって)初めて作られたものなのか、そこまではまだ調べ切れていませんが、これと似たような形の宝篋印塔が都内に幾つかあって、どうやら江戸の石工がこれを手本にして真似て作っていた節があるのです。

確かに、高遠と江戸の石工の作品を比べると、同じものでも江戸の石工が作ったものは、どことなくモタっとした印象を受けますが、高遠の作品は「やはり(彼らが作ったものは)いいなぁ」と思わせる良い雰囲気が感じられます。

◆最盛期は江戸後期

では、高遠石工は実際どれくらい稼いでいたのでしょう。名工の守屋貞治で32日分の労賃が1両だったという記録がありますが、他の高遠石工はそれより少なかったかも知れません。これまでに全国で見つかった在銘遺品などから総合的に判断すると、高遠石工の最盛期は江戸後期の中頃、文化、文政年間の頃と思われます。参考までに、それから4、50年経った幕末期の安政3年(1856)に納められた運上金を領地(郷)別に調べたところ、最も多い藤沢郷で51両、入野谷郷が48両、川下り郷が十両、その他を10両とすると合計で119両。これを現在の相場に換算すると、1両=60万円として7,140万円となります。

ちなみに、高遠から江戸には杜氏や漆塗り、陶芸、木地師なども旅稼ぎに来ていて、高遠藩が年間に徴収した運上金の総額を調べたところ313両(1億8,780万円)でした。さらに安政4年(1857)の記録では、旅稼ぎをしていた石工の戸数は、高遠の藤沢郷で全730戸のうち50戸、入野谷郷で全238戸のうち18戸となっており(川下り郷は記録なし)、業種別の割合いは全戸数の約7~8%を占めていました。ただし一軒から何名の石工が旅稼ぎに出たかは不明ですが…。

また、高遠から旅稼ぎに出たものの、その確かな腕や真面目な人柄が見込まれて旅先にそのまま定住するようなケースもありました。そして、それぞれ定住先では当地の石工たちにその技術を伝えていったのです。そのため、本国高遠ではすでに途絶えてしまいましたが、今でも「うちは高遠石工の子孫です」と名乗る石材店の方が各地に見られます。私の知る範囲では、長野県松本市の(有)伊藤石材店さん、静岡では静岡市葵区の北原石材店さんと、富士宮市の(有)二の宮石材さんが高遠石工の血を引いているということです。

静岡市清水区の桃源寺本堂前にある石仏七観音。文化12(1815)年、高遠石工の北原佐吉の作。

静岡市清水区の桃源寺本堂前にある石仏七観音。文化12(1815)年、高遠石工の北原佐吉の作。

向かって左(手前)から不空羂索、如意輪、准胝、十一面、馬頭、聖、千手の順に並ぶ

◆明治維新とともに消滅へ

約200年続いた高遠石工の旅稼ぎも、明治維新とともに消滅しました。廃仏毀釈(1868年に神仏判然令)で数多くの仏像や仏具が破壊されており、とりわけ長野の松本藩や岐阜の恵那藩などでは、ことごとく壊された。また廃藩置県(1871年)により旅稼ぎの制度そのものが維持できなくなりました。

東京都の港湾局がまとめた報告書によると、江戸末期の嘉永5年(1852)「品川御台場」(品川浦砲台=現在の台場公園・第3台場の砲台跡)の築造工事には、高遠石工が239人動員されたことが記録として残っています。小松石(安山岩)を使った石積みですが、これが彼らの活躍ぶりを裏付ける最後の大規模な仕事になると思われます。

ちなみに、横浜のランドマークタワーの横にあるドックヤードも安山岩を積み上げたものですが、これは明治29年に建設された横浜船渠第2号ドックを改修したものなので、高遠石工の仕事ではありません。記録を見ると、江戸の石工を中心に造られたことが判っています。

以上のとおり、高遠石工の存在を日本の石工史の中で位置づけると、西日本では和泉石工(泉州石工)がその礎を築いたのに対して、高遠石工は東日本でその骨格のようなものを作ったと思います。この件に関しては、いずれ1冊の本にまとめて『日本石工史』として発表したいと考えています。

◆天才石仏師、守屋貞治

冒頭でも述べたように、高遠石工の名を世に広めた天才石仏師が守屋貞治です。高遠領内でも山の中にある藤沢郷と入野谷郷は、田畑がほとんどなく、仕事といえば樵や炭焼きくらいしかない貧しい村落でしたが、ここからは多数の高遠石工を輩出していて、貞治(藤沢郷出身)もその1人でした。

若い頃は庚申塔なども建てていますが、自立後、仏門に帰依した彼がもっぱら作り続けたのが地蔵や観音などの石仏です。その貞治の仕事には、生涯の師と敬慕した温泉寺(長野県諏訪市)の願王全堤禅師と、仏画に精通していた浄因寺(栃木県足利市)の実門祖真禅師が深く関わっていました。この両師から経典や図像の薫陶を受けて石仏を制作していたのです。その意味では、型モノから宮モノまで幅広く仕事をこなした旅稼ぎの高遠石工とは一線を画す、特異な存在でした。

その願王の書と実門の仏画(掛け軸)を研究用に集めてみたのですが、貞治の作った地蔵尊の姿かたちは実門祖真の描いた線とほぼ一致していました。おそらく貞治は、経典儀軌に則って可能なかぎり忠実に石仏を制作しようと努めていたのでしょう。

貞治ならでは技法としては、石仏の袈裟や衣はノミで仕上げ、頭や胸、手など肌が露出している部分を砥石で磨いていたことが挙げられます。地元高遠の建福寺と諏訪・温泉寺の2ヵ所にある願王地蔵尊にもその特徴が見られます。これは輝緑岩で作られていて、やはり建福寺に同じ石で作った仏足石もありますが、この石は安山岩より硬いのです。そういう硬い石を加工する時はどんな道具を使っていたのか、興味が尽きることはありません。

建福寺(伊那市)にある貞治作の千手観音。

建福寺(伊那市)にある貞治作の千手観音。

肌の露出部分を砥石で磨いて柔らかい質感を表現している(写真=蔵地心)

貞治は自分の手掛けた作品を、『石佛菩薩細工』として記録に残しました。ただし、その全てが発見されているわけではなくて、中にはそれらしき作品を「貞治の石仏だ」と勝手に決めつけてしまう人もいるので気をつける必要があります。

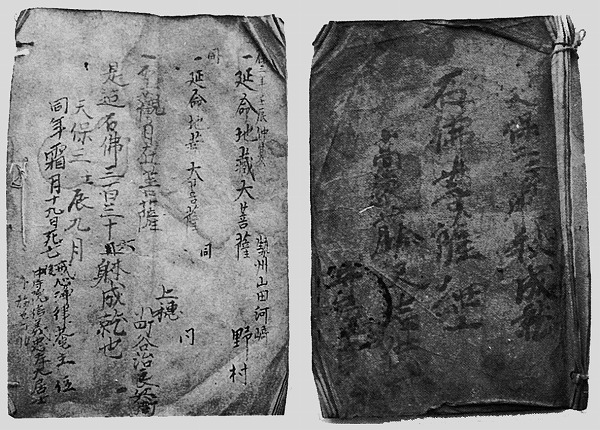

貞治本人が記録した作品リスト『石佛菩薩細工』の表紙(右)。その最終ページに記された3体の筆跡は異なり、「三百三十三躰」の部分が「三百三十六躰」に訂正されている(左)。末尾の「同年霜月十九日死亡~」の文字は、貞治没後、家人によって書かれたものとされる(『高遠の石仏』より)

貞治本人が記録した作品リスト『石佛菩薩細工』の表紙(右)。その最終ページに記された3体の筆跡は異なり、「三百三十三躰」の部分が「三百三十六躰」に訂正されている(左)。末尾の「同年霜月十九日死亡~」の文字は、貞治没後、家人によって書かれたものとされる(『高遠の石仏』より)

◆貞治の代表作

貞治の代表的な石仏を幾つか紹介すると、まず地元高遠では、建福寺の佉羅陀山地蔵が挙げられます。山門を入って左側の大きな地蔵堂にあります。その姿は如意輪観音のように右手を頬に当て、左手に宝珠を持ち、右膝は立てて、左足は踏み下していますが、これは延命地蔵菩薩経の中に出てくる、大地震動して土の中から現れてきた姿をとっているのです。このタイプのお地蔵様は主要な数箇所のお寺のみ全部で17体くらいしか造立されていません。

三重県志摩市の片田共同墓地にある佉羅陀山地蔵は、もとは伊勢市の宝珠院にあったものです。伊勢は伊勢神宮のお膝元で「神の国」ですから、明治期に廃寺になった時に「こんなに良いものを壊すのは勿体ない」ということで、片田の村民たちが名乗りを上げて引き取ることになったのです。それで明治4年に伊勢の港から船に積んで、鳥羽から志摩半島を回って運び込んだそうです。

私がこれを見に行った時は、実は台風が接近していて写真も拓本も取れない状況でしたが、別に信心深いわけではないけれど、「せっかくここまで来たんだから、晴れてくれ!」と祈ったところ、不思議なことに一時的に雨が止んでくれたんです。あれは不思議な体験でした。

三重県志摩市の片田共同墓地にある貞治作の佉羅陀山地蔵。

三重県志摩市の片田共同墓地にある貞治作の佉羅陀山地蔵。

伊勢市の宝珠院からここに移設された(資料・写真=小松)

また、貞治の記録によると、長門の国まで行って、禅暢和尚から依頼されたお地蔵様を2体造立したことになっていますが、それはまだ見つかっていません。前述の高遠石工の旅稼ぎの分布図に山口県を入れたのはそういうことです。ですから、正確には高遠石工が行ったわけではなく「貞治が行って制作した作品があるはず」ということです。

やはり本人の記録によると、亡くなる2年くらい前に「眼病を患った」とも記されています。目に石片でも入ってしまったのでしょうか。何が原因でどれくらい視力が低下したのか、少しは見えたのか、全く見えなかったのか詳しいことまでは判りません。その後、貞治が身延山にお参りへ行っていることを考えれば、おそらく視力が多少落ちていたとしても少しは見えていたのかも知れません。

余談ですが、ある石屋さんによると、目に石片が入った時は手で擦ってはいけないそうです。眼球が傷ついてしまう。それで昔の石工は、みご(稲の穂の芯)を濡らして、その穂先で石片を取っていたということです。

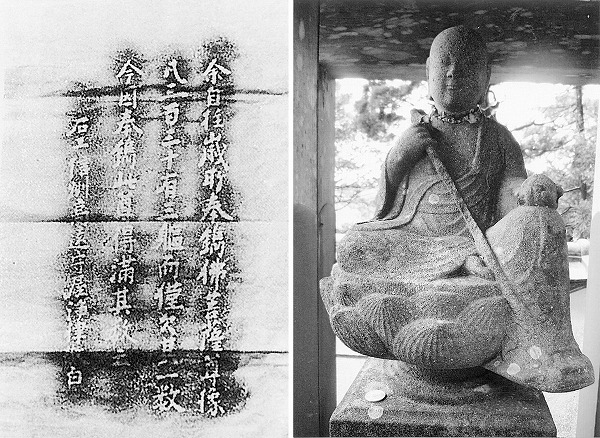

三重県伊勢市の金剛證寺にある延命地蔵は、貞治が死ぬ数ヵ月前に彫られた作品です。その台座には「石工信州高遠守屋浄律」(貞治の号)の名前とともに「これまで333体の石仏を彫って、今日一体完成したので、これで満願です」といった銘文が刻まれています。そして貞治は1832年11月に座禅を組んだまま従容としてあの世へ旅立ちました。

金剛證寺(三重県伊勢市)の延命地蔵尊(右、写真:小松)と、

金剛證寺(三重県伊勢市)の延命地蔵尊(右、写真:小松)と、

その台座に書かれている銘文の拓本(『高遠の石仏』より)

貞治の作風は彼が亡くなった後も受け継がれていて、私は「伊那石彫派」と呼んでいますが、明治期には彫りモノを専門としていた竹渕三郎平(幕末期)らが活躍しました。

◆土木造園関係にも目を向けて

土木や造園業界でも石を扱っています。ぜひ垣根を越えて一緒になって石文化の情報収集や交流をしてもらいたい。また、たとえば宮城県石巻市には雄勝硯の生産地がありますが、硯には亀やカエル、龍などを彫ることもあるので、そういう部分では灯籠や石仏を彫っている人と何ら変わらないわけです。そういう人たちを取り込んで情報網を広げることで、思わぬ発見があったりするはずです。

建福寺(伊那市)にある貞治作の如意輪観音(写真=蔵地心)

建福寺(伊那市)にある貞治作の如意輪観音(写真=蔵地心)

石造美術の研究も、その頂点とされる中世の作品ばかり追いかけず、その後の文化を育て、今日までの流れを築いてきた江戸期以降の作品にも目を向けてもらいたい。その代表格として、ぜひとも注目していただきたいのが、高遠石工の作品でもあるのです。

◎小松光衛(こまつ・こうえ)

1939(昭和14)年長野県伊那市生まれ。1967年塗装会社の勤務のかたわら創立当初の板橋史談会に参加し、区内の石造文化財調査活動に携わる。1969年、江戸期の名石仏師、守屋貞治の研究に取組み、貞治の「石仏菩薩細工」帖にある作品を探して全国へ。貞治石佛學会付属石工史料室開設。1971年東京・池袋で守屋貞治写真展を開く。1976年日本石仏協会の発足に協力し、石工研究部に在籍。江戸石工記念会活動を経て常任理事に就任。2003年石工・情報提供者・調査者の三位一体による日本石工調査所(JSF)を開設し、石工の技術、流通などの調査活動を開始。その成果を業界に還元し、劣化した石造物の保護・保存啓発活動を推進している。