いしずえ

お墓や石に関するさまざまな注目情報を発信します。

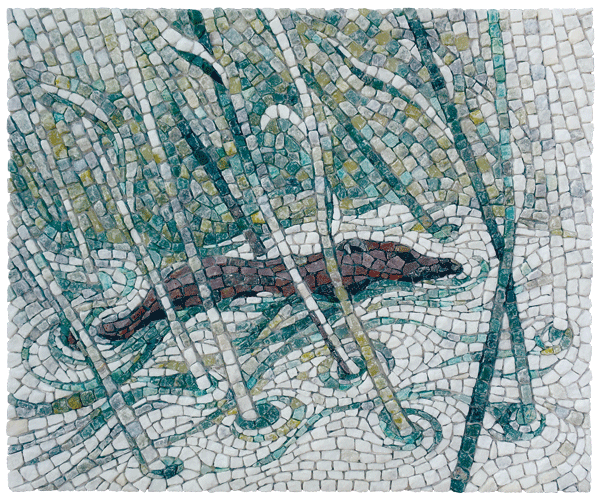

天然石割肌モザイク作家・本間洋一「カワウソとの出会い」

「カワウソとの出会い」

(38×45.5㎝)

天然石割肌モザイク作家

本間洋一

これは今からほぼ70年前、私がカワウソに出会うまでの実話である。幼少期から高校卒業後1年まで、私は新潟県の川東村(現・新発田市)で育った。80歳を過ぎた今、これまでの足跡を振り返ると、幼少期から現在までの生き方、特に趣味性に関しては一貫して狩猟、採取、栽培、飼育が中心となっている。今回の記事に関してもここから発して得た結果として回想を楽しんでいる。

就学前から釣りに没頭し、「危ない」という親との確執を生じたが、執拗なまでに徹する性格と姿勢は頑として変えてはいない。現在、狩猟を行なうことは全くないが、川東村では自作の弓と矢によって猟を楽しんだ。猟における私の理念と方法は、独自で考案・開発した「待ちの猟」ともいえるもので、一般的には「追いかける猟」であるが、私の場合はその反対に当たる理念である。動物が通る、立ち止まる、休む、水浴びをする、食をとるなどの習性を活かし、その場所と通路を特定、想定したうえで、その風下でジッと待ち続ける。時間がかかり、空振りするときもあるが、同じ猟場を連続して活かすことができる。

この“待ちの猟”はタイミングの読みがポイントで、技術として他者に伝えることは可能でも、教えることは不可能といえるほどに奥深い技である。精神性と技術をはじめ、全てに対する読みが重要、すなわち技術よりも「カン」が支える技である。

この技を導く最大のポイントが、私の場合、自作の弓矢となる。弓も矢も1個を作り出すには大変な時間と労力、技術を要し、その出来はカンにも影響を与える。1本の矢を作るのに、私は矢竹をまっすぐに直し、矢先は太いくぎ等から叩き出して形作る。弓も、私は厚みのある孟宗竹をダブルで使用(2枚を固定しない)し、短くて強い弓を考案した。弓が少しでも大きくなると、現場(山)では木の枝や葉に触れやすくなり、正確さが妨げられるからである。これほどまでに奥深く楽しい分野もそうはあるまいと、自己満足にも支えられていたが、このように私の“待ちの猟”は相当に深い精神性と技を持たない限り成立しない。

さて、カワウソに会いたい(観察したい)思いを募らせるなかで、彼らが承知して会ってくれる相手ではなく、こちらが盗み見することに限定されるわけで、まずはその場を想定し、設定することになる。カワウソが夜行性であるがゆえに一段と難しさも加わるが、もし昼間に活動することがあるならば、それはどのような条件下なのかを私なりに探求した。私は、餌

を得るタイミングは必ずしも単調に限定されているばかりではあるまいとにらんだ。とすると、昼間でも餌を求めて活動することはあるのか。あるとしたら、食する餌は何なのか。そして、その獲物が活動する条件を私なりに分析した。

結果、カワウソは普段、昼間は川の奥の穴に眠り、夜に活動するのであるが、昼でも雨が降り、水が濁ると活発になるナマズを狙って出現するのではないかと想定した。それもより激しい降雨で水が濁る日に定め、水温に多少の差のある田んぼの水が川へ流れ込む場など、さまざまに場所とタイミングを仮定し、“待ちの猟”の技を活かして、カワウソを観察する計画を立てた。自分の雨具にも注意を払い、雨合羽(あまがっぱ)などでは雨音を発するので、古くなったミノをかぶり、雨の音を自然の音に吸収させてその瞬間を待つことにした。

待つ時間は楽しいが、長く辛い時間の連続でもある。雨の音、水の流れ、木の葉の揺れる音――それ以外に何も聞こえない。うっかりすると眠くなる時間をやり過ごし、待つ。

そのときである。川べりに生えている葦の根元が増水した水にさらされ、下流に引きづられるごとく揺らいでいる姿を見つめていると、川音のなか、その葦の数本が急に異常に揺れ始め、小刻みに震えている様を感じ、私は息を飲んだ!!

密生している水辺の葦がぶつかり合うように動いた瞬間、現れたのである。眼前一メートルも離れていないところにカワウソがいる。私は息を飲み、体を硬くし見つめた。今でも忘れていない。頭と背中のわずかを水面に出しながら、水かさが増し、勢いづく流れに逆らって、カワウソは上流へと悠然と泳いでいた。

四肢の動物が川の水に流されながら岸へと泳ぐ姿は何度も見てきた。しかし、かくも余裕を持って流れの速い川を上流に向かって悠々と泳ぐ姿を眼前で確認できたのは、今の私にとって、このカワウソが最初であり、最後なのである。

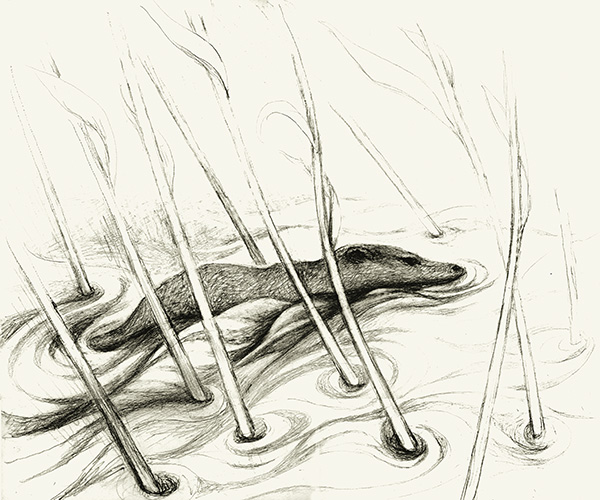

作品「カワウソとの出会い」のための下書き図

作品「カワウソとの出会い」のための下書き図

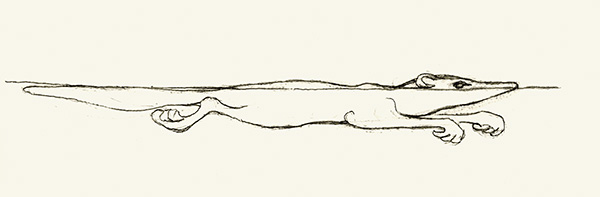

下は水面スレスレを泳いでいるときのカワウソの姿

*「月刊石材」2018年12月号より転載

内容は同号掲載当時のものです

◇本間洋一(ほんま よういち)

東京生まれ。武蔵野美術学校(現美術大学)卒業。大理石モザイクをはじめ、建築において手仕事で石を活かす造形を専業とし、下絵、模型から現場制作に至る全工程を自ら行ない、建築との融合を目指す。

前の記事

前の記事